O que será que aconteceu connosco, enquanto seres humanos?

Deixámos a capacidade de amar o outro fosse, pouco a pouco, diminuída pela obsessão de nos amarmos apenas a nós próprios, como se o individual tivesse engolido o coletivo do “nós”.

Ontem, dei por mim em casa da minha mãe, à procura de uma velha toalha de praia. Entre gavetas e baús, no meio da intempérie, não encontrei a dita toalha — mas encontrei, sem querer, um túnel do tempo. Vinis guardados com ternura, exemplares icónicos de revistas de moda da juventude da mãe… E, num instante, vi-a ali, jovem, brasa de outro tempo.

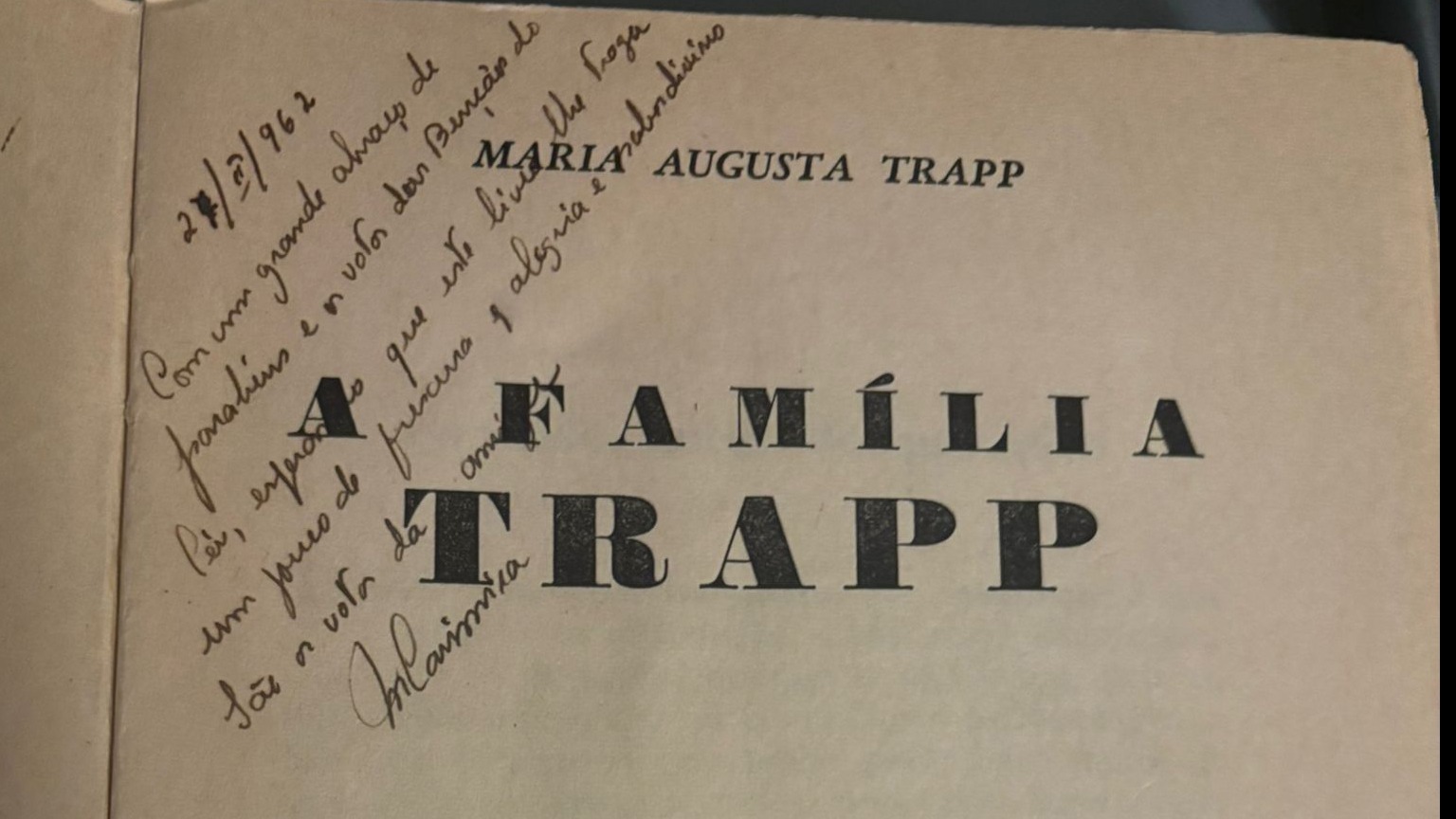

À medida que os baús se abriam, fui mergulhando cada vez mais fundo na história. Até que cheguei aos anos 60… mais precisamente a 1962. Nesse momento, a espinha gelou, o coração acelerou e as lágrimas vieram-me aos olhos. No fundo de um baú, repousava um exemplar da 2.ª edição do livro “A Família Trapp”. No canto superior direito, uma dedicatória do meu avô à minha avó, datada de 27 de março de 1962, mais um aniversário de casamento.

Segurei o livro com mãos trémulas, como quem segura um relicário, e deixei-me mergulhar naquela história de amor. Senti-me a viver dentro da mente deles, a respirar o mesmo ar, a experimentar o significado do amor a dois, profundo e inteiro.

Os meus avós eram primos — coisa que, naqueles tempos, era mais comum do que hoje. Lembro-me de ouvir, em convívios de família e amigos no início dos anos 80: “Nós ainda estamos cá, convivemos entre nós, casamos entre nós…” Talvez, daí para a frente, as coisas tenham mudado um pouco.

O mais curioso, porém, é que o casamento deles foi “acertado” pelas famílias. A minha avó dizia que o achou formoso, mas confessava que o início foi frio… e, no entanto, o amor aqueceu com o tempo. Cresceu, transbordou, tornou-se chama viva. Mesmo com as intermináveis viagens do avô a negócios no estrangeiro, o sentimento só se solidificava.

Entre caixas e memórias espalhadas, fiquei deliciada com a forma como viveram. Não foi uma história perfeita: tiveram cinco filhos, dos quais quatro viram partir; duas netas, e uma delas também se foi. Ficou-lhes uma filha — a minha mãe. Ainda assim, entre tantas dores e provações, renovaram o “sim” dia após dia. Viveram juntos até aos anos 90 e, quando chegou a hora da partida, morreram com apenas cinco meses de diferença. Porque um não sabia viver sem o outro.

Num segundo, deixei 1962 e regressei a 2025. E perguntei-me: e nós? Porque temos tanta dificuldade em viver o amor desta forma? Porque desistimos à primeira contrariedade? Porque repetimos, quase como desculpa: “Para trabalho já tenho o meu, isso chega-me…”

Mas não. As relações a dois dão trabalho, sim. Exigem paciência, escolha, entrega. O amor, esse, não se constrói sozinho. Ele precisa de dois corações a remar na mesma direção.

E, no meio deste turbilhão de memórias, lembrei-me de Victor Hugo, em Os Miseráveis:

“Amar outra pessoa é ver a face de Deus.”

Talvez seja isso. Amar é ver para além de nós.

Fica a reflexão 1 Xi coração Pipe